Comment faire déplacer un objet sur un quadrillage

1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 1 - Séance 1.1: Comment faire déplacer un objet sur un quadrillage

|

Résumé |

Les élèves découvrent comment donner des ordres précis à un lutin pour contrôler ses déplacements sur un quadrillage. |

|

Notions |

« Machines »

« Langages »

|

|

Matériel |

Pour la classe:

|

|

Lexique |

Instruction, programme |

|

Durée : |

30 min |

Avant-propos

La séquence décrite ici s’adresse à de

très jeunes élèves. Dans le cas d’élèves de début de cycle 1, les

activités seront menées le plus souvent à l’oral en classe

entière, alors que pour des élèves de fin de cycle 1 le même

travail peut parfois être réalisé en petits groupes, avec production de

dessins. Enfin, pour des élèves plus âgés encore (Cycle 2), le travail

pourrait se faire en groupes avec des conclusions écrites. Nous

proposons des variantes des mêmes activités pour décrire ces différents

cas.

Le but ici est de déplacer un objet (que nous appellerons « lutin »)

d’une case départ jusqu’à une case cible. Il est indispensable de

scénariser l’activité pour capter l’attention des enfants : pour jouer

le rôle du lutin, n’importe quel objet ou mascotte peut faire l’affaire.

Pour matérialiser la case cible et justifier pourquoi le lutin voudrait

y aller, on ajoute un autre objet (que nous appellerons « récompense »)

; selon le choix du lutin, le choix de la récompense est laissé à la

discrétion de l’enseignant : le nounours veut aller chercher un pot de

miel, le lutin veut aller cueillir un champignon, la mascotte veut aller

chercher une sucette, etc…

Doit-on réaliser cette activité au tableau ou sur une table ? Les deux

choix sont possibles, mais il faut absolument que la « bande programme »

(voir les séances suivantes) ou les cartes-instructions soient placées

sur le même plan. Si le quadrillage est affiché au tableau et le lutin

aimanté déplacé à même le tableau, alors les cartes-instructions doivent

aussi être aimantées au tableau. De même si on choisit de travailler

sur une table. Pourquoi ? L’utilisation de flèches est aisée pour des

adultes, mais beaucoup moins pour les enfants : que signifie une flèche

pointant vers le haut, affichée au tableau, pour un lutin posé sur la

table ? Monter (en altitude) ? S’éloigner de l’élève (confus si l’élève

n’est pas face au quadrillage) ? Se déplacer vers le haut du quadrillage

(ce qu’on attend) ?

Est-il possible de laisser les élèves jouer eux-mêmes les lutins en

salle de motricité ? Pourquoi pas, mais cela nécessite de prendre

d’énormes précautions pour ne pas introduire d’erreurs ou de

méconceptions. Pour des raisons pratiques, il sera probablement

difficile de poser des cartes-instructions géantes au sol dans le préau,

tout en les gardant lisibles ; mais pour les raisons évoquées

ci-dessus, il est déconseillé d’afficher les cartes-instructions au mur :

elles y seraient lisibles, mais difficilement compréhensibles. Il est

tout à fait possible, alors, d’inventer un nouveau langage dédié à cette

activité : les instructions deviendraient « avance d’une case vers le

réfectoire », « avance d’une case vers la cour », etc. Cependant, la

gymnastique mentale effectuée avec cet autre langage risque de ne pas

être facilement retransposable en classe.

Nous conseillons, autant que possible, de prendre un lutin qui n’a pas

besoin d’être orienté. En effet, nous nous intéressons ici à des

instructions de translation (va à droite, va à gauche…), sans vouloir

compliquer la tâche avec des questions d’orientation (pivote d’un quart

de tour sur ta droite…). Toutefois, si la classe choisit comme lutin une

mascotte ayant un avant, un arrière, une droite et une gauche, orienter

une fois pour toutes la mascotte (avant vers le haut par exemple), et

la déplacer en conservant cette orientation en toutes circonstances. Un

déplacement vers la droite correspond ainsi à un « pas de côté » du

lutin, et non pas à une réorientation vers la droite suivie d’un pas

vers l’avant du lutin. L’autre option serait de l’orienter une fois pour

toutes vers la droite, car, à cet âge, la plupart des enfants ont déjà

pris l’habitude de « lire » de la gauche vers la droite…. Donc, dire «

avancer » pour aller à droite ne pose aucun problème.

Situation déclenchante

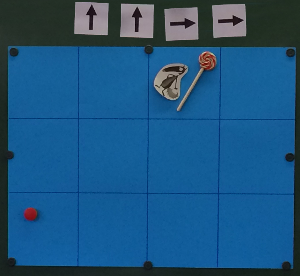

L’enseignant présente l’affiche quadrillée et pose le lutin sur l’une des cases. Il annonce à la classe qu’il va falloir donner des ordres au lutin pour qu’il se déplace sur le quadrillage.

Expérimentation : donner des ordres au lutin

- Comment faire à l‘oral ? En classe entière, les élèves proposent des ordres au lutin « Marche », « Avance », « Va là-bas », ou d’autres propositions. Les possibilités sont nombreuses.

- Comment faire à l’écrit ? Par groupes, demander aux élèves de trouver 4 ordres écrits ou dessinés, qui permettraient de contrôler n’importe quel déplacement sur le quadrillage.

Dans une première étape, placer sur le quadrillage une récompense que le lutin doit aller ramasser. Le placer sur la même ligne ou la même colonne, à 2 ou 3 cases de distance. Si les enfants sont vagues « Avance ! », l’enseignant demande alors « Mais avancer vers où ? ». Le même ordre (« va vers le haut », par exemple) répété 2 ou 3 fois, suffit. La formulation « va trois fois vers le haut » fonctionne aussi.

Note pédagogique :

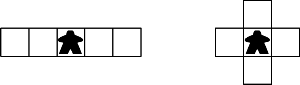

En Petite Section, le quadrillage doit être extrêmement simplifié : les

cases sont soit alignées (le quadrillage est donc unidimensionnel, et

on choisit les instructions pour dire combien de fois il faut aller à

droite, ou à gauche), soit placées en croix : à partir de la case

centrale, il n’y a qu’une case en haut, une case à droite, une case en

bas, et une case à gauche.

Dans un second temps (sauf pour les

petites sections), placer la récompense en diagonale du lutin. Les

élèves vont peut-être proposer au lutin de se déplacer en diagonale,

mais l’enseignant devra leur expliquer que le lutin n’en est pas capable

: il ne peut que se déplacer que dans les 4 cases qui ont un bord

commun avec la case où il se trouve. Les élèves vont alors devoir

combiner deux ordres, « va vers le haut » puis « va à droite », par

exemple.

Enfin, l’enseignant demande finalement quels sont les quatre ordres

auxquels le lutin saurait obéir. (Si les enfants en proposent 8, leur

rappeler que les déplacements en diagonale sont interdits.)

Mise en commun

L’enseignant réunit au tableau les

différentes propositions de la classe permettant de donner des ordres

écrits au lutin. Ces différentes propositions sont discutées et la

classe choisi quelle signalétique elle va utiliser.

Dans ce qui suit, nous faisons l’hypothèse que la classe a retenu une

signalétique simple, à base de flèches indiquant la direction du

déplacement. Dans ce cas, l’enseignant peut soit proposer aux élèves de

dessiner des flèches sur des cartes, soit utiliser celles qui sont

fournies sur la Fiche 1, qu’il faut alors découper (et plastifier, éventuellement).

L’enseignant introduit alors un nouveau vocabulaire : les ordres donnés au lutin via ces cartes sont des « instructions ». Il demande aux élèves d’expliciter la signification de chaque carte. Chaque carte correspond au déplacement (la translation) du lutin d’une case dans la direction de la flèche.

Notes pédagogiques

- Cette méthode pour donner des instructions est dite « allocentrée » : si on fixe une orientation globale du quadrillage, les instructions sont indépendantes de l’orientation du lutin. Dans la classe, ces instructions peuvent être reformulées comme « avance d’une case vers le tableau », « avance d’une case vers la porte », etc. Plus tard, en géographie, on pourrait utiliser les quatre points cardinaux. En Petite Section, on peut contextualiser encore plus le quadrillage en y dessinant un environnement lointain et coloré : « va vers la montagne rouge », « va vers la mer bleue », « va vers la forêt verte », « va vers le désert jaune », etc. Contextualiser l’environnement peut être utile, notamment au début pour les plus petits, pour s’approprier progressivement les flèches. Néanmoins, en Moyenne Section et au-delà, nous conseillons d’utiliser les flèches seules : cette démarche aide les élèves, au fur et à mesure des séances, à se latéraliser.

- Par commodité, nous appellerons désormais les 4 cartes proposées ci-dessus « cartes-instructions ».

Classe de Moyenne Section de Jessica Mazoyer (Paris).

Jeu de rôle

L’enseignant affiche au tableau,

au-dessus du quadrillage, une longue frise de papier blanc, non

quadrillée. C’est dans cette « bande-programme » que seront placées,

côte à côte et de gauche à droite, les cartes-instructions à

appliquer successivement.

L’enseignant insère une première carte-instruction dans la

bande-programme, et y place un jeton aimanté : la classe déplace alors

le lutin en conséquence sur le quadrillage. Puis l’enseignant affiche

une autre carte-instruction qu’il place à la suite de la première,

décalant le jeton sur cette nouvelle carte (le jeton symbolise

l’instruction du programme qui est en cours d’exécution) : nul besoin de

se souvenir des précédentes, ni de préparer les suivantes à l’avance.

Puis l’enseignant ajoute une autre instruction, et encore une autre. La

classe lit et applique les instructions au fur et à mesure, en déplaçant

le jeton sur le programme et le lutin sur le quadrillage.

Conclusion

La classe synthétise collectivement ce qui a été appris au cours de cette séance :

- Pour déplacer le lutin on peut lui donner des ordres simples, des « instructions »

- En combinant des instructions on écrit un programme

Prolongement

L’enseignant place le lutin au centre du quadrillage. Une moitié de la classe cache en secret la récompense sous le quadrillage, en écrivant le programme qui permet de le retrouver à partir de la case départ où le lutin se trouve. L’enseignant demande alors à l’autre moitié de retrouver la récompense, en suivant le programme proposé. Puis les deux moitiés de classe échangent leurs rôles.

Extrait de "1, 2, 3... codez !", Editions Le Pommier, 2016-2017. Publié sous licence CC by-nc-nd 3.0.